ドビュッシーと同時代の画家たち

作曲 中島洋一

今回の特集は「音楽と美術」という難しそうなテーマになりましたが、この文は一音楽家で美術好きの素人が書いた文として気楽に読んでいただければと思います。

音楽を志す人で文学に関心を抱く人は多いのですが、美術に関心を抱く人も、結構多いと思います。また、作曲家が美術作品を鑑賞することで、音楽的インスピレーションを授かることもあるでしょう。

私は、若い頃、音楽を聴きながらうたた寝をしていると、様々に変化する色彩をともなったフォルムが目の前に浮かんできて、覚醒した後、自分は音楽を聴いていたのか、抽象的でカラフルな映像の流れを目で追っていたのか、判らなくなることがありました。仮眠状態で音楽を聴いているうち、聴覚神経を通して入って来た情報が視覚神経を刺激し、聴覚と視覚が混線してしまうのでしょうか。

人間の脳は五感で受け入れた情報を統合できる能力を持つのでしょう。本来、音楽は耳で聴くことが出来ても、目で見ることが出来ないもの、そして美術は、目で見ることが出来ても耳で聴くことができないもの、つまり、感覚的には別なものの筈ですが、絵を見ると音楽が浮かんできたり、音楽を聴くと色彩や、情景が浮かんで来たりします。

作曲家は絵や、風景から曲のタイトルを頂戴することがしばしばあります。組曲『展覧会の絵』など、その類の代表的な例ですが、メンデルスゾーンに序曲「フィンガルの洞窟」という作品があります。その作品について、メンデルスゾーンと極めて仲が悪かったワーグナーが、「一流の風景画家の作品」と、賛辞を贈っています。音楽が聴き手にどのような視覚的イメージをもたらすかは、曖昧で確実ではないと思いますが、ワーグナーは「フィンガルの洞窟」の最初の音型を聴いた時から、洞窟に打ち寄せる波を思い浮かべたのかもしれません。

さて、メンデルスゾーン、ワグーナーの時代より、もう少し時代を先に進めて、ドビュッシーの時代の美術に目を向けてみましょう。

揶揄(やゆ)の言葉から生まれた印象派

どこの美術館でも、印象派の絵は人気が高いようです。ドイツのケルンやシュトゥットガルトの美術館を訪れると、キルヒナー、ノルデなど、ドイツ表現派の絵が豊富に展示されているのに、表現派のコーナーはあまり人気がなく、それほど展示数が多くない印象派、後期印象派、フォーブなどのフランス画家の絵の前には多くの人が群がっています。観客の殆どがドイツ人だというのに。

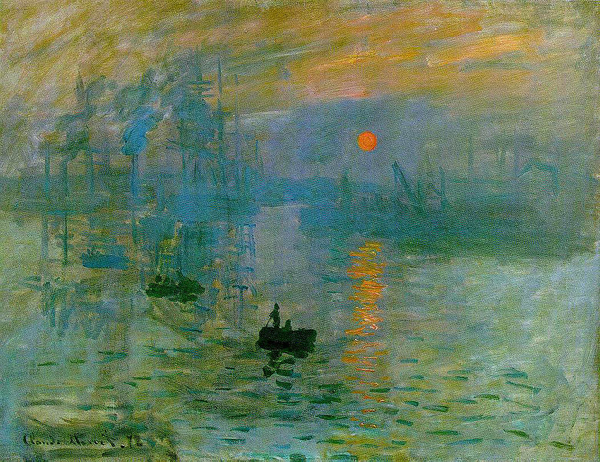

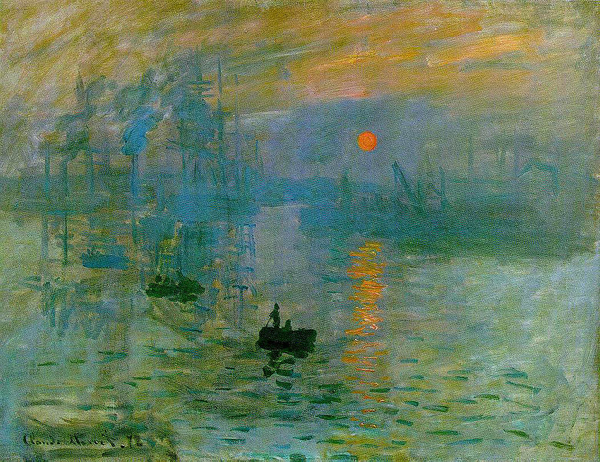

一般的には、1874年にモネ、ドガ、ルノワールなどが第1回印象派展を開いたと云われていますが、1874年にナダール写真館で開かれた美術展の正式名称は「画家、彫刻家、版画家などによる共同出資会社の第1回展」です。その展覧会に出品されたモネの「印象、日の出:Impression, soleil levant」という絵を見たルイ・ルロワという評論家が、侮蔑の念をこめて新聞に「印象派展」と書いたのが始まりです。

|

| モネ「印象、日の出」1872年 |

美術家達はその侮蔑から発した言葉を逆手に取って、1877年の第3回展から、自ら「印象派展」と名乗るようになりました。この美術展は86年まで計8回開かれていますが、参加した画家達は、写実主義、アカデミズムに対抗するという気概をもつという共通点はあったものの、画風は様々でした。例えば、アングルの熱烈な崇拝者で踊り子の絵を多く描いたドガは、この美術展には1回休んだだけで、計7回出品していますが、画風においては印象派の特徴を示してはいないように思います。また、ルドン(後に説明)も、この美術展に出品したことがあります。

もともと、異なる主張、画風を持った画家の集まりだった印象派展の画家達ですが、モネ、シスレー、ピサロといった画家達の画風には、共通した点が見られるように思います。それは、混色をしない(絵の具をまぜない)、絵筆のタッチがよく見える。ギリシャ神話などを主題にするのではなく、橋、海、通り、庭園といった日常的風景を主題とするなどの点です。絵の具を混ぜないで中間色を作るときは、例えば、絵の具で赤い点と、青い点を散りばめ、少し離れて見ると赤と青が混じってピンクに見えます。このように視覚混合で得られた混色は、絵の具を混ぜて作った中間色より、ずっと明るくみえます。このように、点による混色を徹底的に追及したのが、点描派と呼ばれている、スーラ、シニャックなどです。

また、絵筆のタッチについて、モネなども、はっきり見えますが、後期印象派に分類されているゴッホの絵は、作者の激しい魂の燃焼を感じさせる強烈タッチが露わに見えるように描かれています。

また、印象派の画家達は、影を黒く描きません。青みがかった色などを使います。

伝統的な絵だけを見慣れた一般の美術愛好家や批評家には、輪郭がぼんやりしていて、黒い影もなく、タッチが露わな印象派の画家達の絵は、当初は下手くそでわけが判らない絵と映ったのでしょう。しかし、次第に彼等の絵は好まれるようになって行き、モネ、ルノアールなどは人気作家になって行きます。

印象主義と象徴主義

印象派の画家達は、アカデミズムに抵抗し新しい美術を創造しようとしたという点において共通性がありますが、美学的主張は個々の画家によって様々です。それに対して象徴主義の芸術家たちは、根底に共通の美学的理念を抱いています。また、「印象派」は美術が発端であるのに対して、「象徴主義/象徴派」は、文学から始まり、他の芸術ジャンルに広がっています。

ところで、ドビュッシーは自分の芸術が「印象派」のカテゴリーに入れられることを嫌悪しており、「象徴派」と呼ばれることを好んだようです。一方、ラヴェルは、「自分の方が『水の戯れ』などで、ドビュッシーより先に印象派音楽の世界を切り開いたのだ」と自慢していたということです。

では、かなり強引ですが、印象派の美術、象徴派の芸術(文学などを含む)を比較して定義してみましょう。印象派の美術は、時間とともに変化して行く光をとらえるため、伝統的な色彩法やデッサンをまったく変えてしまった、視覚革命であったように思います。一方、象徴主義の美学を一口で定義すると「観念など、目に見えず伝えにくいものに、感受可能なイメージの衣を着せて表現して行く」ということでしょうか。

勇気を出して、もっと平易な解説を試みましょう。以下は、「象徴」という芸術の手法について、若い学生たちに説明するために私が作った物語です。

坊やにとって、この世で最も大切で大好きなお母さんが病気で死にそうになりました。坊やは心配で食事も喉を通りません。妖精にお母さんの病気を治す方法を聞いたら、「夜空に一番美しく輝く青い星をとって来てお母さんに捧げなさい。そうすればきっとお母さんの病気は治りますよ。」と妖精は教えてくれました。坊やは夜空に昇り一番美しい星を探しましたが、夜空はとても広く、また、あまりに沢山のお星様が輝いていて、その星をなかなかみつけられませんでした。坊やは「星をお母さんに捧げれば、病気が直るんだ」と強く念じながら、寝ることも休むこともせず、一生懸命に探し続けました。そして、とうとうお月様の後に隠れていた、青く神々しく輝く、際立って美しい星をみつけました。坊やはお星様を手に取り、急いでお母さんの許に帰り、お母さんにその星を捧げると、お母さんは涙を流して坊やを抱きしめました。そして朝が来ると、お母さんの病気はすっかり良くなっていました。

この物語を科学好きの小学生に話すと、「自分で輝く星って恒星でしょう。恒星はみんな太陽の仲間で、小さい星でも太陽と同じくらいの大きさがあり、直径は地球の100倍以上、質量は地球の百万倍もあり、温度は表面でも6000度あるんだよ。そんなものを手にとって持って来れるはずがないじゃないか。」と口答えするかもしれませんが、そのような考え方を「クソ・レアリズム」と言います。科学好きでも感性の豊かな子なら、そんな口答えはしませんね。

美しい青い星は、坊やのお母さんに対する「眞の愛」の象徴であり、前述した「感受可能なイメージの衣」にあたる訳です。

音楽における印象主義とは

では、印象派の美術は視覚革命と申しましたが、目に見えない音楽芸術の分野で、なぜ「印象派」というカテゴリーが存在するのでしょうか。それは、12月号で水彩人氏が書いているように、機能和声にたよらず、並行和音、全音音階、教会旋法、民族旋法などを多用し、調性が曖昧で和声的色彩が豊かな、ドビュッシー、ラヴェルなどの音楽と、輪郭線を描かず、自由に色彩を操り、曖昧模糊とした世界を描きだすモネなどの絵画とが、イメージ的に似ていると感じた人が多かったからだと思いますが、音楽家達も同時代の象徴派の文学者や、印象派の画家達の作品に興味深く接し、また芸術家同志の交流もあったようです。

そこで、ドビュッシーがどんな美術作品を好んだか、残っている記録に、私の想像をまじえて語ってみたいと思います。

ドビュッシーとロセッティ、そしてルドン

|

| ロセッティ「見よ、われは主のはした女なり」(1849-50) |

ドビュッシーは,1884年に作曲したカンタータ「放蕩息子」で、ローマ大賞を受賞し、ローマに行きます。そして、ローマ滞在中の1887年に、カンタータ「選ばれし乙女」を作曲しています。この作品は、まだロマン主義の香りが色濃く残る作品ですが、弱進行が多用される女声合唱など、世紀末的な魅力を感じさせる美しい作品です、そして、この作品の原詩は、ダンテ・ガブリエル・ロセッティ(1828-1872)が書いたものです。もちろん作品に用いたのは、仏訳です。

ロセッティは、英国ラファエル前派の代表的な画家の一人で、詩人でもあります。人生そのものが、詩であり、ドラマであるような、激しく悩ましい一生を送った芸術家ですが、彼の絵には、象徴主義の先駆けともいえる要素があります。

ここでは、初期の作品「見よ、われは主のはした女なり」を紹介しましょう。天使が手にしているユリの花は純潔の象徴です。一見、伝統的な「受胎告知」の宗教画に見えますが、天使ガブリエルには羽がありませんし、マリアは寝間着姿で表情は現代的です。しかし、絵には神秘的な詩情が漂っています。自分の作品にロセッッティの詩を使ったほどですから、ドビュッシーは彼の絵も好きだったことは、間違いないと思います。なお、ラファエル前派についての説明はここでは割愛します。もし、ロンドンを訪れる機会があったら、テイト・ギャラリーを訪れてください。そこにはロセッティをはじめ、ラファエル前派の画家達の魅力的な絵が沢山陳列されています。また、英国の印象派ともいえる、ターナーの膨大なコレクションもあります。

|

| ルドン『ゴヤ讃』より「沼の花」 |

ところで、ドビュッシーと同じく、エドガー・アラン・ポーの文学作品をこよなく愛し(私も好きですが)、ポーの詩を題材にした版画などを多く描いており、マラルメの火曜会にも顔を出している、オディロン・ルドン(1840-1915)とドビュッシーの関係がどうだったのか、興味深いところですが、やはり二人は接触がありました。前述の「選ばれし乙女」は1993年に初演されますが、ルドンも若いドビュッシーの才能に注目したのか、石版画『ゴヤ讃』をドビュッシーに贈呈し、ドビュッシーを大喜びさせたようです。ルドンもその画風からして、象徴派に分類してもいいでしょう。彼はドビュッシーより20才以上年配ですが、没年はほぼ等しく、50才を超えて、モノクロの世界から、鮮やかな色彩の世界に目覚めたルドンの変貌を、ドビュッシーも見つめていたのではないかと思います。カラフルな絵を描くようになったからといって、ルドンの芸術の本質が変わったとは思いませんが。

ドビュッシーの芸術と、音楽、文学との関わり方

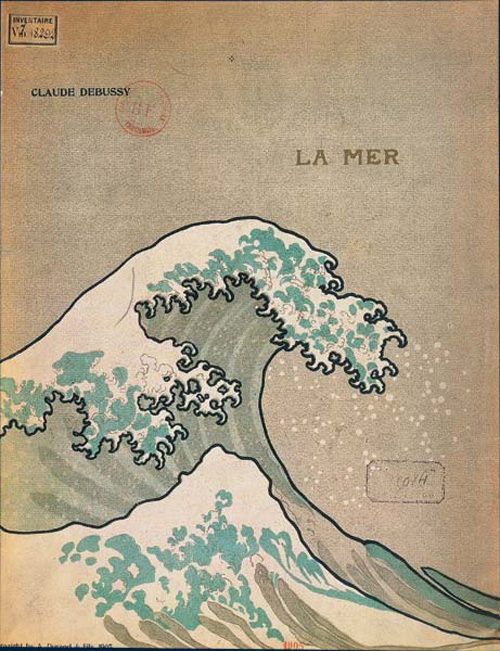

|

| 交響詩『海』の表紙に使われた葛飾北斎の浮世絵版画(富士山はもっと右に描かれており、ここには入っていない。) |

ドビュッシーが交流したり、影響を受けたりした芸術家を見て行くと、やはり象徴派に分類される人達が多いことが判ります。マラルメ、ヴェルレーヌ、ルイス、

メーテルリンク、ボードレール、そしてアメリカのポー、画家のロセッティ、ルドンなど。また、ドビュッシーの曲の表題の付け方には特徴があります。例えば『前奏曲集』第Ⅰ巻には、「野をわたる風」、「音と香りは夕暮れの大気に漂う」、「西風が見たもの」という表題の曲がありますが、目に見える風景というより内なる風景を表すように感じます。

印象派の画家が外に出て風景を描くとするのに対し、象徴派は内なるものを描こうとします。ドビュッシーは、ワグナーのような大袈裟な感情表現は好みませんが、その作品には神秘的なロマン性が内在しています。物故した素人だが音楽好きだった私の知り合いが、ビュッシーの音楽について「禅的ロマンティシズム」などと評していましたが、その評は、それほど的外れではないような気がします。こうして見て行くと、ドビュッシーが「印象派」と云われることを好まず、「象徴派」と云われることを好んだ理由が、なんとなく分かるような気がします。

しかし、ドビュッシーがマネなどの印象派の絵を嫌っていたとは思えません。また、同時代の画家達(特に印象派)に強い影響を与えた、日本の浮世絵版画や、漆器なども愛好していたようです。ドビュッシーの管弦楽の大作『海』の1905年に出版された総譜の表紙には、葛飾北斎の浮世絵『冨嶽三十六景』の「神奈川沖浪裏」の左半分が使用されています。私はドビュッシーの芸術はどちらかというと象徴派と捉える方が相応しいと思っていますが、『版画』、『映像』などの作品は、印象派といってもよいほど、視覚的イメージを呼びさます部分があります。昔、音楽家の故野村光一氏がNHKラジオの音楽番組で、「私は、ドビュッシーはロマン的叙情性を内包する作曲家だと思っている。ギーゼキングのドビュッシーは、音色感は素晴らしいが、内面的叙情性に欠ける。私はコルトーの方が好きだ。」などと語っていたことが思い出されます。私はどちらの演奏も生で聴いたことはなく、レコードもあまり聴いていませんので比較は出来ませんが、敢えていえば、ギーゼキングの演奏は、ドビュッシーの印象派的な面を引き出し、コルトーは象徴派的面を引き出しているということでしょうか。

美術、文学の上では、印象派と象徴派では本質的な部分で違うように思いますが、それが、音楽だと曖昧になります。音楽は美術と違って目に見えないものですから、もともと、外の風景を描くことは出来ないのです。

また、印象派の画家達がつねに視覚的効果だけを求め、内面的表現を欠いているという訳ではありません。色彩理論を研究して描いたといわれるスーラの絵からさえ繊細な詩情を感じますし、スーラと同じく後期印象派に分類されることがある、ゴーギャンなど、技法的には印象派から受け継いだものもありますが、美学的にはずっと象徴派に近いものを感じます。しかし、ゴーギャン、ゴッホについては、他の機会に触れたいと思います。

まずは、美術館や美術書で美術作品を楽しんで下さい。音楽愛好家にとっても音楽の道を目指す方々にとっても、それは、無駄で意味のない時間にはならないと思います。

(なかじま・よういち 本誌 編集長)